要聊汉服在成人礼、婚礼这些传统礼仪里咋用,得先明白一个大前提:汉服不是 “道具”,是 “礼仪的一部分”。这些场合穿汉服,不是为了 “好看复古”,而是为了用衣服的 “形”,把礼仪的 “魂” 给撑起来 —— 说白了,啥场合穿啥汉服,背后全是 “人在仪式里的身份和意义”。

先唠 “成人礼”:穿汉服,是为了喊一声 “我长大了”

古代成人礼叫 “冠礼”(男孩,20 岁)和 “笄礼”(女孩,15 岁),核心是 **“告别童子身份,成为能担事的成年人”。所以汉服的应用逻辑就俩字:“转变”**—— 从穿小孩衣服,到穿成人礼服,告诉自己也告诉别人:“我不再是小屁孩,得懂规矩、负责任了。”

具体咋选?看 “从‘简’到‘礼’的升级”

-

男孩冠礼:一开始穿 “童子服”(比如简单的直裾,没太多装饰),然后 “三加冠”(加三次帽子,一次比一次隆重),衣服也跟着换。第一次加 “缁布冠”(黑布帽),穿 “玄端”(黑色礼服,最基础的成人礼服);第二次加 “皮弁”(白鹿皮帽,象征武力),穿 “素积”(白色礼服,腰间有褶子,象征能干活);第三次加 “爵弁”(红黑色帽子,像雀鸟羽毛,象征文饰),穿 “纁裳”(浅红色下裳,玄衣纁裳是古代最高级礼服配色之一)。

为啥这么折腾?每换一次衣服,就代表多一份成人的责任 —— 从 “能自理” 到 “能保家” 再到 “能治国”(虽然现在没这么夸张,但核心是 “身份升级”)。 -

女孩笄礼:跟冠礼类似,核心是 “加笄”(把头发盘起来插簪子,代替小时候的垂发)。衣服从 “童女的襦裙”(简单、颜色素净)换成 “成人的礼服”,比如 “褕翟”(贵族女子用,有翟鸟纹样)或 “襦裙 + 大袖衫”(普通人家,更庄重但不张扬)。颜色上不用太花哨,多是正色(青、赤、黄、白、黑),象征 “成人要沉稳,不能再咋咋呼呼”。

现代成人礼咋用这个逻辑?

现在搞成人礼,不用完全复原 “三加冠”,但核心逻辑不变:衣服要 “告别孩子气,体现成人感”。

- 别穿那种轻飘飘的、带蕾丝亮片的古风襦裙(像小姑娘穿的),选 “直裾”“曲裾”(秦汉款,庄重)或 “道袍”“圆领袍”(明制,利落),颜色选深一点的(藏蓝、墨绿、正红),纹样简单点(暗纹、云纹,别搞卡通图案)。

- 重点是仪式感:比如从穿便服进场,到换上汉服行加冠 / 加笄礼,那一刻就像 “给自己一个正式的‘成人认证’”—— 衣服是 “见证者”,也是 “提醒者”:穿成这样,以后说话做事得像个大人了。

再唠 “婚礼”:穿汉服,是为了 “把婚姻当回事”

古代婚礼叫 “昏礼”(黄昏时举行,取 “阳往阴来” 之意),核心是 “合二姓之好”(不只是两个人结婚,是两个家族结盟),所以汉服的应用逻辑是 **“庄重、吉祥、承祖制”**—— 衣服得配得上 “婚姻的神圣”,还得让祖宗看着 “这婚事办得规矩”。

具体咋选?看 “礼的流程” 和 “吉祥寓意”

-

颜色:传统嫁衣真不是只有大红色!

最早的 “昏礼” 礼服是 “玄纁色”:上衣黑(玄),下裳浅红(纁),因为 “玄象征天,纁象征地,天地合才生万物”,寓意婚姻像天地一样长久。后来到唐宋,士大夫家还流行 “青色嫁衣”(比如宋朝的 “青绿色褙子 + 襦裙”,取 “青出于蓝而胜于蓝”,祝福新人比老辈更出息)。红色嫁衣是明朝才流行起来的(尤其是民间,觉得红色喜庆),比如 “凤冠霞帔”(凤冠是帽子,霞帔是肩上的披帛,绣龙凤、牡丹,象征尊贵吉祥)。 -

款式:得 “撑得起仪式的庄重”

古代婚礼流程多(纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎),“亲迎”(新郎接新娘)时穿的 “正婚服” 最讲究:- 新郎穿 “爵弁服”(玄衣纁裳,戴爵弁帽,跟冠礼第三次加冠同款,象征 “成人才能结婚”);

- 新娘穿 “纯衣纁袡”(黑色上衣,浅红边缘的下裳,配 “次席”—— 一种蔽膝,遮住膝盖,象征 “守礼”)。

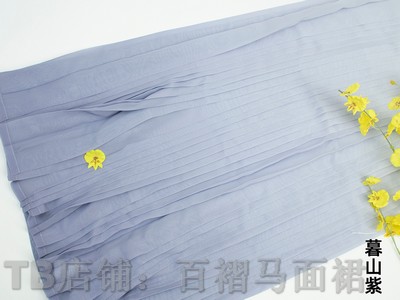

哪怕后来简化了,嫁衣也得 “层层叠叠”(比如明制的 “袄裙 + 马面裙 + 霞帔”),显得厚实、隆重 —— 毕竟是 “人生大事,不能太随便”。

现代婚礼咋用这个逻辑?

现在穿汉服婚礼,别只盯着 “凤冠霞帔”(那是明朝贵族款,普通人可以选更日常的),核心逻辑是 **“庄重 + 吉祥,别太‘戏服化’”**。

- 选款:明朝的 “袄裙 + 马面裙”(新娘)、“道袍 + 直裰”(新郎)就挺好,或者唐宋的 “褙子 + 襦裙”(清新又庄重)。别穿那种露肩、超短裙摆的 “古风嫁衣”(古代婚礼讲究 “蔽体”,露太多不像正经婚事)。

- 配色:喜欢传统就选玄纁色、青色,喜欢喜庆就选红色,但别搞 “红绿撞色 + 满钻亮片”(像唱戏的,少了庄重感)。

- 配饰:加个 “缨络”(脖子上的珠串)、“玉簪”(别太夸张的塑料凤冠),象征 “吉祥如意”,比戴一堆假首饰强。

总结:汉服在传统礼仪里的应用逻辑,就俩核心

- “身份匹配”:成人礼穿 “成人该穿的衣服”,婚礼穿 “配得上婚姻分量的衣服”—— 衣服是 “身份的说明书”,不能乱穿。

- “礼仪服务”:不是为了秀汉服多好看,是为了让仪式更有 “神圣感”—— 穿上庄重的汉服,你自己都会觉得 “这事得认真对待”,这就是老祖宗说的 “衣冠正,则人心正”。

所以啊,现在搞这些传统礼仪用汉服,别光追求 “复原得多像”,抓住 “身份转变”“庄重吉祥” 这俩逻辑,穿得合身、得体,让衣服帮你把 “仪式的魂” 立起来,这才是真懂汉服和礼仪的关系~